バイマンスリーワーズ

Bimonthly Words

こだわらない

飢えた一頭のロバがいました。

お腹をペコペコに空かしていましたが、

ロバは幸運にも 干し草の山を見つけました。

ところが残念なことに干し草は二つありました。

なぜ残念なのでしょう…?

「どちらを食べたらいいのか」と迷ったのです。

右の干し草か、左の方かと、どうしても決められず、

二つの干し草の間で…とうとうロバは死んでしまいました。

これは「ビュリダンのロバ」と呼ばれる寓話で、

フランスの哲学者が意思決定論を語る際の話です。

私たちはこの迷えるロバのことを嗤うことはできません。

迷いに迷って何もせず、好機を逸した経験はないでしょうか。

最低賃金が千円を超え、賃上げが必須の情勢になってきました。

物価上昇もあって少しでも社員の賃金を上げたいと思うが、

今の業績は真逆で、人件費を抑えなければならない。

賃金アップか 人件費削減か、どうしたものか…。

安定した同族企業のために息子を後継者にしたいが、

適性を考えると不安で、幹部社員の反発も予想される。

思い切って幹部社員に経営を任せる民主的な運営もあるが、

オーナー権をめぐる争いが起こる可能性もあり、どうしたものか…。

“あちらを立てれば こちらが立たず”…。

経営者の周辺には、このような迷いの種が尽きません。

迷いの本質は 迷う必要がないから 迷う

― ここで質問です ―

あなたに同窓会の案内が届きました。

出席するか、どうかで迷っていますが、

なぜ、あなたは迷っているのでしょうか?

答えは簡単。出席、欠席のどちらでもいいから迷っているのです。

仏教思想家の ひろ さちや氏 は“迷い”の本質についてこう語りました。

「迷いの本質は、迷う必要がないから迷うのです。

迷う必要のないことが、人間を迷わせる条件なのです」

ところが単純に“どちらでもいい”とはいかない迷いがあります。

あなたがガンに罹り、あと一年の寿命と宣告されたとします。

そのまま何もしなければ、一年後に死ぬかもしれませんが、

放射線治療を受ければガンを克服できるかもしれません。

しかし、放射線治療の場合はつらい副作用が懸念され、

個人差はありますが、日常生活の質が大きく低下します。

さあ、あなたは副作用を覚悟して放射線治療を受けますか?

それとも、これまで通り普通に生きて死を迎える道を選びますか?

ひろ さちや氏は「般若心経」の教えに沿って解説します。

「般若心経は、つらい副作用を辛抱して生きるよりも、

人間らしい姿で死ぬ方がましだ、と教えているのではありません」

「般若心経は、そんなことは、どちらだってかまわない、

そんなことに こだわるなというのが、般若心経の教えです」

(「般若心経」生き方のヒント ひろさちや著 より要旨を抜粋)

放射線治療で頑張るか、普通に生きていくのか、

どちらを選べばいいのか、に心を奪われてはならない。

「私は 何のために生まれ、どのように生きるのか?」

という問いに対して思いを寄せなさい、ということでしょうか。

平気で生きることが「悟り」である

俳句、短歌、小説など多方面にわたる創作活動を行い、

日本の近代文学に多大な影響を及ぼした 正岡子規。

結核を患い、若くしてこの世を去った子規は、

死が近づいた病床でこう気づいたという。

「私は今まで禅宗のいわゆる“悟り”ということを誤解していた。

悟りとは、いかなる場合も平気で死ねることだ、

と思っていたのは間違いで、

いかなる場合にも平気で生きていることが、悟りであった」

死を意識することは決して悲観的でも、後ろ向きでもなく、

人生をよりよく生きるための作法とも言われています。

子規は死に対して目をそらさず、真正面から見つめ直し、

この世を去る直前まで少しの感傷もなく、作品を残しました。

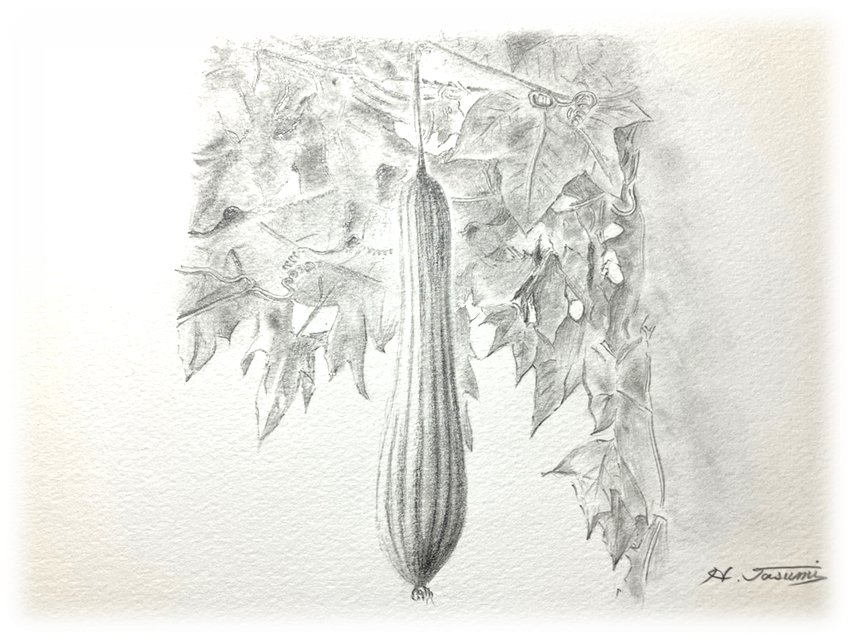

「糸瓜咲て 痰のつまりし 仏かな」

明治35年9月 子規34歳の若さで詠んだ辞世の句です。

ヘチマの液を飲むと痰が切れ、咳止めに効くとされ、

子規の家でも庭にヘチマを育てていたという。

~ 色即是空 空即是色 ~

色は即ちこれ空 空は即ちこれ色なり。

大宇宙のことわりを現した般若心経の教え。

その教えは、どのような事象に対しても及びます。

生と死について私なりに解釈してみました。

「生きるということは 即ち死ぬことであり、

死ぬということは 即ち平気で生きることである。

生きるか 死ぬかに こだわらないで 今を真剣に生きよ」

トレードオフの関係が 経営者の意思決定能力を鍛える

さて、冒頭の賃上げや後継者の問題はどう考えればいいのでしょう?

二律背反であり、一得一失の“トレードオフ”の関係であっても、

どちらがいいのか? と分けないで こだわらないで考える…。

すると、どちらも捨てない最適案が浮かぶこともあります。

世界的な長寿企業を数多く輩出する京都商法の真髄は、

~ 伝統を重んじながら 革新を続ける ~

という、両極で矛盾する存在に こだわらないで

みごとに融和させたことにあるといえます。

経営者だけでなく誰にでも共通する課題に、

「仕事が優先か、家庭が優先か」があります。

それは、どちらが大切か?という二択問題ではなく、

いかに仕事と家庭を両立させるか、と一体になっています。

私たち経営者のまわりには、やっかいな問題が多く、

“あちらを立てれば こちらが立たず”の矛盾が一杯です。

このような面倒な問題から逃げず、正面から向き合うことで、

少しずつでも経営者としての意思決定能力が鍛えられるでしょう。

大谷翔平選手が渡米した当時の周辺は、投手か打者かで割れていましたが、

本人は迷うことなく二刀流に挑戦し、今のポジションを獲得しました。

世界の大国、米国と中国との間で難しい立場にある我が国は、

当面、トレードオフの関係に悩まされるに違いありません。

企業でも国家でも、片寄らないで、こだわらない、

大谷選手のような指導者を必要としています。